Ученики старших классов Лицея имени М. В. Ломоносова (г. Хвасонг), совершили вдохновляющую и необычную поездку в город Чхонан, где расположен частный музей Анны Ахматовой — уникальное культурное пространство, созданное профессором-физиком Хван Ун Хаком.

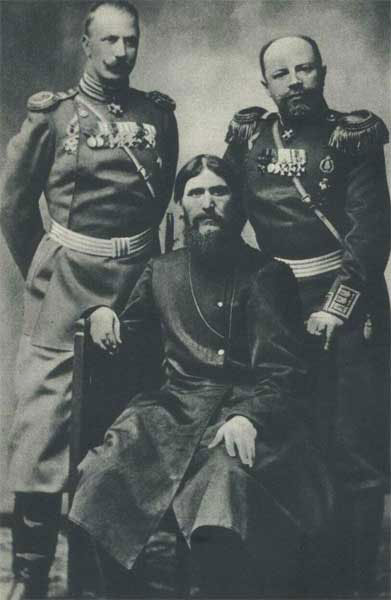

Ученики старших классов Лицея имени М. В. Ломоносова (г. Хвасонг), совершили вдохновляющую и необычную поездку в город Чхонан, где расположен частный музей Анны Ахматовой — уникальное культурное пространство, созданное профессором-физиком Хван Ун Хаком. «Познакомились с человеком Божиим». 104 года назад Николай II встретился с Григорием Распутиным

1-го ноября 1905 года Николай II записал в своём дневнике: «Был очень занят всё утро. Завтракали: кн. Орлов и Ресин (деж.). Погулял. В 4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Милицей и Станой. Познакомились с человеком Божиим – Григорием из Тобольской губ. Вечером укладывался, много занимался и провёл вечер с Аликс».

Обстоятельства этой роковой встречи хорошо известны. Наследник, царевич Алексей, в очередной раз расхворался, врачи ничего не могли сделать, и тогда черногорская принцесса Милица, супруга великого князя Петра Николаевича, предложила позвать старца, имевшего репутацию целителя. Распутин подошёл к больному наследнику, прошептал над ним какие-то молитвы… Алексей пошёл на поправку, императрица Александра Фёдоровна уверовала в сверхъестественные способности тобольского старца – и в истории России начался период, который многие называют распутинским.

Исследователи вот уже почти сто лет не могут прийти к согласию, кем был этот «святой черт», как окрестил Распутина бывший сподвижник, а затем непримиримый враг иеромонах Иллиодор, и какую роль он играл в российской политической жизни. Был ли он хлыстом, как утверждал епископ, будущий митрополит и глава Русской православной церкви за границей Антоний (Храповицкий), или же убеждённым православным, едва ли не тайным святым? Влиял ли на государственную политику и кадровые назначения или был марионеткой определённых политических сил, цинично использовавших веру Николая и его супруги в прозорливость и сверхъестественные способности старца? Состоял ли он, наконец, в интимной связи с императрицей, в чём обвинял его бежавший за границу Иллиодор, опубликовавший чрезвычайно интимные письма Александры Фёдоровны к Распутину?

Ответы на эти вопросы крайне важны и интересны с точки зрения объективной исторической истины, однако не имели практически никакого значения для тогдашней российской жизни, поскольку независимо от того, что было «на самом деле», во всесилие Распутина и его безграничное влияние на царскую чету поверили. Причём поверили практически всюду: во дворце и в Думе, в аристократических салонах и рабочих кварталах. В могущество старца одинаково верили ничтожные карьеристы и государственные мужи, вроде графа Витте, пытавшегося использовать старца, чтобы вернуть благорасположение государя, или главы МИДа Сазонова, заявившего французскому послу: «Император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным».

Эта всеобщая вера нанесла страшный, сокрушительный удар по «имиджу» правящей династии, причём не только в глазах «прогрессивной общественности» – она и без всякого старца была недовольна и политическими взглядами, и личностью Николая, но и в правых, монархических кругах, буквально шокированных близостью скандального старца к престолу. Через много лет настроение этих кругов красноречиво описал убеждённый монархист Василий Шульгин: «Разве это не оскорбление всех нас, не величайшее пренебрежение ко всей нации и в особенности к нам, монархистам, это "приятие Распутина". Распутин грязный развратник... И как его пускать во дворец, когда это беспокоит, волнует всю страну, когда это даёт возможность забрасывать грязью династию её врагам, а нам, её защитникам, не даёт возможности отбивать эти нападения...» Разумеется, Шульгина можно заподозрить в попытке задним числом оправдать своё «предательство» – ведь именно он вместе с Гучковым ездил в 17-м году за отречением Николая. Но вот дневниковая запись генеральши Богданович, у которой не было никакого повода «оправдываться»: «Управляет теперь Россией не царь, а проходимец Распутин. Всякое уважение к царю пропало».

Несколько раз правые пытались «раскрыть Николаю глаза» и добиться удаления скандального старца (впоследствии именно в этих кругах возник и был осуществлён замысел убийства Распутина). Император, однако, предпочитал пожертвовать не Распутиным, а его противниками, в чьей преданности он мог не сомневаться: епископом Гермогеном, обер-прокурором Синода Самариным…

Разумеется, если бы «распутинский период» ознаменовался чем-нибудь блистательным – скажем, победоносной войной с германцами, то Николай мог бы с лёгким сердцем наплевать на то, что о нём говорят и думают. Но победоносной войны как раз не было: удачи на фронте сменялись тяжёлыми поражениями (даже знаменитый Брусиловский прорыв в конце концов захлебнулся кровью), в тылу нарастали трудности… В результате Николай продолжал стремительно терять престиж, а цензура была вынуждена запретить показ пропагандистской ленты о награждении царя Георгиевским крестом: как только на экране появлялись соответствующие кадры в зале непременно раздавалось: «Царь с Егорием, а царица с Григорием». Более того, по воспоминаниям Пуришкевича, эту злую шутку он регулярно слышал и в солдатских казармах и при этом не мог даже потребовать, чтобы офицеры приняли против «шутников» соответствующие меры: «Можно ли наказать пошляка, балагура, говорящего вслух о том, что молча с горечью наблюдают все?».

Даже после своей гибели тобольский старец продолжал бросать тень на репутацию Николая. 17 декабря царь должен был принять участие в заседании в Ставке, где должны были обсуждать военные планы на 1917 год. Однако собравшиеся в Могилёве военные Николая так и не дождались – узнав об убийстве Распутина, он срочно отбыл в Царское Село. Что почувствовали при этом генералы, мы не знаем, но когда в разгар Февральской революции Николай запросил командующих фронтов и флотов, как ему следует поступить, ответ был единодушным: отречение.

Разумеется, дело было не в одном Распутине – напротив, распутинщина была всего лишь одним из симптомов глубокого кризиса правящего режима (это, в частности, хорошо понимал тот же Шульгин, возражавший против планов убийства старца). Тем не менее скандальная близость Распутина к трону стала одной из главных причин того, что в решающий момент не оказалось практически никого, кто попытался бы защитить гибнущую династию.

Также по теме

Новые публикации

Ученики старших классов Лицея имени М. В. Ломоносова (г. Хвасонг), совершили вдохновляющую и необычную поездку в город Чхонан, где расположен частный музей Анны Ахматовой — уникальное культурное пространство, созданное профессором-физиком Хван Ун Хаком.

Ученики старших классов Лицея имени М. В. Ломоносова (г. Хвасонг), совершили вдохновляющую и необычную поездку в город Чхонан, где расположен частный музей Анны Ахматовой — уникальное культурное пространство, созданное профессором-физиком Хван Ун Хаком.  Архаичные корни без труда можно обнаружить в современной лексике. Например, привычное слово «маникюр» содержит древнейший элемент, позволяющий обнаружить общее в самых разных словах.

Архаичные корни без труда можно обнаружить в современной лексике. Например, привычное слово «маникюр» содержит древнейший элемент, позволяющий обнаружить общее в самых разных словах.  Чехова играют почти во всех аргентинских театрах, а продажи романов Достоевского в местных книжных магазинах опережают местную и зарубежную классику. Об этом «Русскому миру» рассказал известный переводчик и исследователь русской литературы, президент Аргентинского общества Достоевского Алехандро Ариэль Гонсалес.

Чехова играют почти во всех аргентинских театрах, а продажи романов Достоевского в местных книжных магазинах опережают местную и зарубежную классику. Об этом «Русскому миру» рассказал известный переводчик и исследователь русской литературы, президент Аргентинского общества Достоевского Алехандро Ариэль Гонсалес.  Продолжая тему «естественного билингвизма», мы поговорили с двумя преподавателями русского языка как родного в Швеции, Надеждой Абрамовой и Сабиной Маммедовой. Обе выросли в многоязычных странах, в Армении и Азербайджане соответственно, а теперь используют этот бесценный опыт в своей педагогической практике.

Продолжая тему «естественного билингвизма», мы поговорили с двумя преподавателями русского языка как родного в Швеции, Надеждой Абрамовой и Сабиной Маммедовой. Обе выросли в многоязычных странах, в Армении и Азербайджане соответственно, а теперь используют этот бесценный опыт в своей педагогической практике.  Профессор Джон Стюарт Дюррант, почётный консул России в Сент-Джонсе (Канада), должен был участвовать в недавней XVII Ассамблее Русского мира, но по состоянию здоровья не смог этого сделать. В своём выступлении на Ассамблее он хотел рассказать историю семьи простой русской женщины, оказавшейся волею судьбы в Канаде, но не забывшей свою родину.

Профессор Джон Стюарт Дюррант, почётный консул России в Сент-Джонсе (Канада), должен был участвовать в недавней XVII Ассамблее Русского мира, но по состоянию здоровья не смог этого сделать. В своём выступлении на Ассамблее он хотел рассказать историю семьи простой русской женщины, оказавшейся волею судьбы в Канаде, но не забывшей свою родину.  В предложении сочетания «позднее(,) чем» и «позже(,) чем» чаще всего являются частью сопоставительного или сравнительного оборота. Чтобы не ошибиться с пунктуацией при использовании этих конструкций, важно обращать внимание на наличие или отсутствие частицы не перед ними.

В предложении сочетания «позднее(,) чем» и «позже(,) чем» чаще всего являются частью сопоставительного или сравнительного оборота. Чтобы не ошибиться с пунктуацией при использовании этих конструкций, важно обращать внимание на наличие или отсутствие частицы не перед ними.  В крупнейшей частной школе Габона учатся 8300 учеников. А воспитывает их, опираясь на принципы российской системы образования, выпускник физфака МГУ Жан-Реми Жюль Мбеле. В интервью «Русскому миру» он рассказывает о том, как «русская строгость» помогает ему быть лидером в Африке.

В крупнейшей частной школе Габона учатся 8300 учеников. А воспитывает их, опираясь на принципы российской системы образования, выпускник физфака МГУ Жан-Реми Жюль Мбеле. В интервью «Русскому миру» он рассказывает о том, как «русская строгость» помогает ему быть лидером в Африке.  Представители Русского мира из 105 стран, собравшиеся на XVII Ассамблее Русского мира, в очередной раз порадовались встрече друг с другом, а также возможности поговорить об успехах и достижениях Великой русской культуры, всего Русского мира.

Представители Русского мира из 105 стран, собравшиеся на XVII Ассамблее Русского мира, в очередной раз порадовались встрече друг с другом, а также возможности поговорить об успехах и достижениях Великой русской культуры, всего Русского мира.